点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

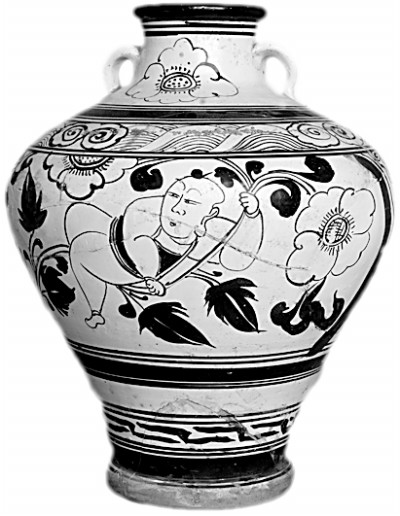

明白地黑花婴戏牡丹纹瓶 耀州窑博物馆供图图片选自《中国考古遗址博物馆》

青铜馆陈列铜人头像三星堆博物馆供图图片均自《中国考古遗址博物馆》

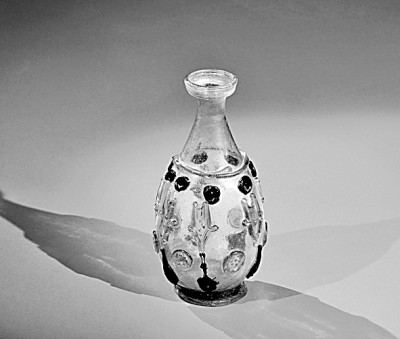

盘口细颈淡黄色琉璃瓶 法门寺博物馆供图图片选自《中国考古遗址博物馆》

月牙纹彩陶罐 仰韶文化博物馆供图图片选自《中国考古遗址博物馆》

乳钉纹铜爵 二里头夏都遗址博物馆供图图片选自《中国考古遗址博物馆》

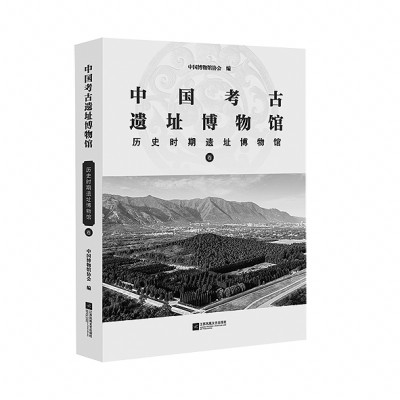

《中国考古遗址博物馆——历史时期遗址博物馆》 中国博物馆协会 编 江苏凤凰文艺出版社

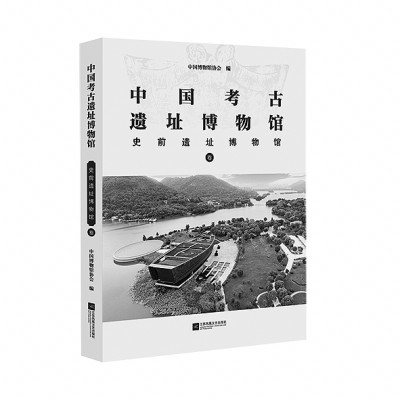

《中国考古遗址博物馆——史前遗址博物馆》 中国博物馆协会 编 江苏凤凰文艺出版社

【读书者说】

编者按

考古遗址博物馆是什么样子?在保护传承弘扬考古遗产方面,遗址博物馆能发挥什么样的作用?翻阅新近出版的这本《中国考古遗址博物馆》,你会看到,8000年前的独木舟、5000年前的陶工指印、4000年前的面条、面积逾5000平方米的战国大墓……这些反映着中国古代文明起源和古代中国的“高光时刻”,化作一座座纸上的考古遗址博物馆,一场场精彩纷呈的纸上考古遗址展。展示了新时期中国考古遗址博物馆的整体形象,展示了中国百年考古事业的筚路蓝缕,以及中国当代博物馆人的求索精神。

考古遗址博物馆是什么样子?它们的独特作用和魅力是什么?中国的考古遗址博物馆走过了怎样的道路、有哪些特色?观众在这些博物馆里能看到、体验到什么?在保护传承弘扬考古遗产方面,遗址博物馆能发挥什么样的作用?凡此诸问,《中国考古遗址博物馆》一书都给出了答案。

《中国考古遗址博物馆》一书由中国博物馆协会史前遗址博物馆专业委员会、考古与遗址博物馆专业委员会共同组织编写,总计60余万字,选用遗址、文物、馆舍、展厅、社教活动以及各类示意图片800余张,规模可观。全书分为两卷,主要按考古遗址的年代排序,介绍了北京周口店遗址博物馆、辽宁牛河梁遗址博物馆、良渚博物院、三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆、二里头夏都遗址博物馆、秦始皇帝陵博物院、汉魏洛阳城遗址博物馆、西安大明宫遗址博物馆、南京大报恩寺遗址博物馆和广东海上丝绸之路博物馆等56家博物馆的建设发展状况。该书的编辑出版,填补了此前我国考古遗址博物馆尚无一部综合类专著的空白,展示新时期中国考古遗址博物馆的整体形象和独特面貌,为业界同仁回顾历程、总结经验、交流借鉴、构筑愿景搭建桥梁,为考古遗址博物馆的可持续发展提供学术支撑。

该书的出版对做好中国“古代文明理论”和中华文明探源工程成果的宣传、推广、转化工作,加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播,有很强的现实对照,可谓欣逢其时。

1.考古遗址博物馆是文化景观、自然环境、考古遗迹和博物馆有机结合的场域空间

简单地讲,考古遗址博物馆是保护、研究、展示“考古遗产”的专题博物馆,也是文化景观、自然环境、考古遗迹和博物馆有机结合的场域空间。

根据国际古迹遗址理事会1990年颁布的《考古遗产保护与管理宪章》,“考古遗产”是根据考古方法提供主要资料实物遗产部分,它包括人类生存的各种遗存,是由与人类活动各种表现有关的地点、被遗弃的结构、各种各样的遗迹(包括地下和水下的遗址)以及与上述有关的各种可移动的文化资料所组成。

国内外经常有专业人士把考古遗址博物馆与“遗址博物馆”相混称,后者是泛指那些建造在古遗址、古墓葬、古建筑、近现代旧址甚至自然遗迹上的博物馆。英文中有Site museum 和Archaeological site museum两种名称,都是与考古遗址现场博物馆相对应的,都强调“遗址”的考古学概念,专指以博物馆方式经营现场,保存、展示考古遗址的博物馆。《中国考古遗址博物馆》的编者认为,考古遗址博物馆就是那些依托考古遗址或者在考古遗址原地兴建的专题博物馆,它们是以遗址保护为前提,以遗址价值展示为目的,对文化和自然遗址本体及(或)其出土(附属)的可移动文物进行保护、收藏、研究和展示。从博物馆建筑上说,包括了为保护遗迹、遗物而建造的覆盖物和收藏展示陈列文物的展厅建筑。而从展示范围和内容来说,考古遗址博物馆不仅仅局限于馆舍之内的陈列,遗迹本体的展示也是重要内容。总之,考古遗址博物馆必须与遗址紧密相关,它的主要功能就是为保护遗址、遗迹,从而与那些以展示可移动文物为主的历史类博物馆区别开来。某种意义上说,考古遗址博物馆首先是公众考古与应用考古的问题,是考古研究和历史研究的问题。

例如,洛阳的二里头夏都遗址博物馆,定位为全国大遗址保护、展示和利用的示范区,中国早期国家形成和发展研究展示中心,夏商周断代工程和中华文明探源工程研究、展示基地。所以,该馆的基本陈列由著名考古学家李伯谦先生和王巍先生负责,知名夏商考古学家孙庆伟教授执笔,展品主要以二里头遗址出土文物为主,辅以全国各地反映夏代历史和夏文化的出土文物。展览还对百年来夏文化探索历程进行全面总结,着重介绍了以顾颉刚、徐旭生、夏鼐、赵芝荃、邹衡、安金槐等为代表的六位著名古史学家、考古学家的生平事迹以及对夏文化研究探索的重要贡献。同时,对“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”两大国家工程做了概述。这样的展览,与馆外的遗址及遗迹展示相呼应,见文物,见人物,见学术,见保护,见河南,见全国,见中国,见世界,在2020年荣获全国博物馆十大陈列展览精品,可谓实至名归。

2.考古遗址博物馆是经济发展、社会进步和学科成长的直接反映

从博物馆自身发展历程来看,在考古学产生之前,无论是私人藏家或公共博物馆,都是基于珍稀性来对藏品做价值判断,而在考古学发展、成熟之后,博物馆逐渐将具有考古学意义的普通物品纳入自己的藏品体系。这也是考古遗址博物馆产生的驱动力之一。

19世纪初期,欧洲出现了专门的遗址保护与展示建筑(遗址博物馆的雏形);1956年,联合国教科文组织第九届大会通过的《关于适用于考古发掘的国际原则的建议》提出,“在重要的考古遗址上应建立具有教育性质的小型展览或博物馆,以向参观者宣传考古遗存的意义”;其后,联合国教科文组织《关于保护景观和遗址的风貌与特性的建议》,再次提出对景观和遗址“应考虑建立专门博物馆”。1990年,国际古迹遗址理事会颁布了《考古遗产保护与管理宪章》,认为向民众展示考古遗产是促进了解现代社会起源和发展的至关重要的方法,需要政府当局、学术研究人员、公私企业以及一般民众的合作。

在中国,最早具有考古遗址博物馆意味的,是1951年由竺可桢院士倡议、1953年9月正式对外开放的北京周口店“中国猿人陈列室”;1958年在半坡遗址发掘现场开放的“西安半坡博物馆”,被普遍认为是我国第一座真正意义上的考古遗址博物馆。最早提出建馆之议的,是在半坡遗址进行考古实习的北大学生们,这就让人产生一个有趣的猜想:他们究竟是从周口店的陈列室中获取了灵感?还是从国外案例中受到的启发?

从某种意义来说,我国考古遗址博物馆建设的真正起步,是1976年9月秦始皇兵马俑一号坑展厅的修建。这座1979年国庆节正式对公众开放的博物馆,以前所未有的边发掘边展出的方式而大获成功,成为我国考古遗址博物馆发展历程的重要转折点。

随着改革开放、以经济建设为中心的深入,配合基建工程的考古发掘量激增,新的考古发现和重要考古成果大量涌现,建立考古遗址博物馆的机会大大增加。另一方面,国家对考古工作投入的人力、物力和财力支持不断增多,各地纷纷恢复或成立考古科研机构,中国考古学的学科体系建设得到极大提升。2005年始,国家将大遗址作为“中华民族文明发展史最具代表性的综合物证和弥足珍贵的文化遗产”设专项保护,在推动建设考古遗址公园的同时,也明确要“建成一批特色鲜明、具有较高展示水平的遗址博物馆”。于是,新的建设热潮如期而至。

我们在考古遗址博物馆里还可以看到设计和科技的力量。例如,汉阳陵博物馆的地下展示厅馆内,一道中空镀膜电加热玻璃幕墙和通道,将文物和游客分隔在两个截然不同的温湿度环境中,在最大限度科学保护文物遗存的前提下,使游客在充满神秘感的环境中近距离、多角度欣赏大量的文物遗存。在涪陵,观众乘坐100多米长的电梯直达长江水下40米,透过窗口观看有1200多年历史的白鹤梁题刻,这处极其珍稀的人文和水文遗产,是当年修建三峡大坝工程中文物保护中难度最大、科技含量最高的项目,采用中国工程院院士葛修润提出的“无压容器”方案,在白鹤梁上修筑一个罩子,里面注满清洁的长江水,使罩体内外的水压基本保持一致。博物馆建筑如同一个潜水艇,保护了白鹤梁题刻。这座博物馆,被联合国教科文组织誉为“全球首座非潜水可到达的水下遗址博物馆”向全球推广,其设计理念之科学、施工难度之巨大,至今无有匹敌。

翻阅《中国考古遗址博物馆》,人们会看到,这些博物馆大多建在中国古代史、特别是古代都城(城市)发展历程上的重要驿站的遗址之上,反映着中国古代文明起源和古代中国的“高光时刻”。它们又大多与国家考古遗址公园建设相伴,以遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义;同时,它们还是“夏商周断代工程”“中国古代文明探源工程”“考古中国”等国家重大科研项目重点关注的对象,甚至像二里头遗址博物馆建设的本身,就是国家重大文化工程。细心的读者还会注意到,这些考古遗址博物馆往往同时还是世界文化遗产地、全国重点文物保护单位、各级爱国主义教育基地和科普教育基地、各级风景名胜区和旅游景区和各级历史文化名城(村、镇)等,可谓集多种资源优势和政策利好于一身,总体质量比较高,堪称博物馆中的精锐。

3.考古遗址博物馆的展览展示,增强历史信度、丰富历史内涵、活化历史场景

曾几何时,普罗大众对考古学、考古工作、考古成果存在着较多的认知困难:那些支离破碎的考古发现,那些艰涩枯燥的专业说明,都让人看不明白、听不懂、想不通,再加上考古人、博物馆人“讲故事”的训练和能力不够等,以至于在很长一段时间里,考古遗址博物馆因为展览乏善可陈而门可罗雀。

把考古工作搬进博物馆、使考古工地成为展示手段之一,是考古遗址博物馆最引人入胜的地方,其增强历史信度、丰富历史内涵、活化历史场景的功效,远胜其他。例如,秦始皇帝陵博物院对三个秦兵马俑坑采取边发掘、边开放的展示模式,把考古发掘现场变为文化遗存的展示场。一号兵马俑坑已发掘了三分之一,三号兵马俑坑已全部发掘,二号兵马俑坑则正在发掘中。观众在这里能看到兵马俑的原始风貌,如兵马俑出土的原状、俑坑的形制、结构和俑坑倒塌破坏的情况等。有些迹象,只有在考古发掘现场才能看到,如2000年前修建兵马俑坑时工人留下的脚印、挖土时留下的工具痕迹、向俑坑内运送陶俑、陶马时留下的车辙印痕,还有后来盗掘者挖的盗洞等。

再如,为让观众对遗址和考古发掘本身产生真实的现场体验感,成都金沙遗址博物馆特设置一条长约100米、宽5米的弧形步道从遗迹馆中部穿过,使参观者能走进考古现场,与远古遗存零距离接触。其间设置三处高低不同观望平台,以不同视点、多角度近距离来观看遗址。象牙堆积、野猪獠牙及鹿角堆积、古老河道、大型树根遗迹等,各种考古遗迹就在观众眼前,仿佛触手可及。出土文物的大幅照片准确地摆放在其原出土地点,使人们有了更直观的空间感受。一些地方露出了象牙的一角,提示观众地层中仍深埋着大量的象牙和各种器物,为观众带来了无尽的期待与想象。

最近十几年来,考古遗址博物馆化展示的方式渐成体系。许多博物馆从实际出发,分别对遗迹采取布置标识或原址复建、覆土或覆石、原址建大棚或展厅、重要考古遗迹(地层)搬迁等手段来保护展示,大大提高了遗址的可读性和活力度。在博物馆陈列方面,也更加注意传播语言和叙事方式的创新、展陈结构的调整和观览体验的丰富,从而大大提高了展览的观赏性和感染力。由于考古遗址博物馆的展览展示是布置在田野和室内的,因此就关联到遗址的整体保护,关联到文化景观(自然环境)保护;既与考古调查、发掘、科学研究密切相连,又与遗迹和遗物的保护、修复密切相连。这些以“原物+原址”为核心的展览展示,具有研究型、复合性、形式多样、难度较大的特点,更具有真实性+本土化+大地景观+展陈艺术的非凡魅力。

在其他类型的博物馆里,由于展出的文物脱离其原本的时空背景而成为失去了原生语境的“博物馆物”,需要一个新的语境化阐释或者“博物馆化”的解读,如果处理不好,很容易造成历史信息的扭曲以及文物价值的损失。而考古遗址博物馆布置在“野外”和室内的遗迹、遗物展示,在保持考古发掘现场本体的完整性与真实性、体现遗迹和遗物的“本土性”方面具有先天优势,帮助观众将遗址及其出土文物联想成一个整体、沉浸于身临其境的真实感之中,更易于唤起观众的本土集体记忆,从热爱家乡的自豪感出发,增强对历史和文化的认知和理解。

可以预期,从“十四五”开始,一直到2035年,考古遗址博物馆由于处在学科交融的前沿和文化传播的终端,理应在建设与管理、研究与展陈、推广与传播等诸多方面成为排头兵,走在全国博物馆系统繁荣发展的前列,成为中国考古事业和博物馆事业发展的一个重要增长点和价值点。

4.在考古遗址博物馆,可见考古人的求索精神,薪火相传,初心不变

在《中国考古遗址博物馆》一书里,我们能看到考古遗址博物馆都面临着文物、遗址和遗迹保护方面的许多难题和压力,也能发现它们的专业程度参差不齐,展览展示和宣传教育活动方面的水平和能力建设亟待加强。提高其博物馆化水平,加强业务能力建设,方能解决考古遗址博物馆的发展瓶颈问题,也是推动事业繁荣的关键。我们在书中看到,各家考古遗址博物馆正在积极拓展新思路,学习和掌握新方法、新技术,提升展示和宣教能力。例如,2019年建成开放的南昌汉代海昏侯国遗址博物馆,利用智能体感捕捉、沉浸式裸眼观影剧场、VR互动、三维打印等各类新手段,实现趣游博物馆。

更难得的是,这部由一线工作者书写的《中国考古遗址博物馆》,也在向我们传递着属于这个行业的温暖和柔情。在书中,我们可以看到1928—1929年,考古学家吴金鼎六赴龙山时不知疲惫的身影,可以看到将毕生献给良渚发现的施昕更先生的执着和不悔,随着文字,我们似乎回到了1965年甑皮岩遗址被发现的那一天,风餐露宿的文物普查队员顺着地上散落的夹砂陶片,找到了呈一道裂隙状的洞穴……这些细致的描摹,寄托着后学对前辈的无限崇敬和深切怀念,我们从中不仅可以看见考古人宝贵的求索精神,也可以看见薪火相传,初心不变。

宏观来看,百年中国考古正在进入以重视考古成果的“博物馆活化”为特征的发展新阶段,考古遗址博物馆作为连接考古学和博物馆的桥梁,要不断增强普及中华文明的行动自觉和考古学科能力,深刻认识中华文明普及教育的重大意义,勇挑讲述中华文明故事的时代重任。

(作者:刘曙光,系中国博物馆协会理事长、研究馆员)