点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

西汉四神八乳博局纹镜

东汉浮雕龙虎纹镜

东汉伍子胥画像镜

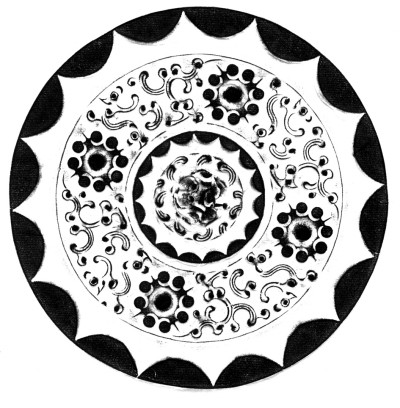

西汉草叶花卉纹镜

东汉重列神人神兽纹镜

西汉博山钮星云纹凤鸟纹镜拓片

【学人谈】

《旧唐书·魏徵传》云:“夫以铜为镜,可以正衣冠”,铜镜不仅是古人日常照面饰容的生活用品,也是东方智慧与美学的集中体现。正如近代学者罗振玉在《古镜图录》中的评价:“刻画之精巧,文字之瑰奇,辞旨之温雅,一器而三善备焉者,莫镜若也。”

纵观中国铜镜发展史,战国以前的铜镜重纹饰而少铭文,宋代以后虽纹饰与铭文并重,却辞旨式微,真正能称得上“一器而三善备焉者”的当属汉唐时期的铜镜。其中,汉代铜镜纹饰之繁复多样又极具代表性,这里仅就汉镜纹饰之特点简述一二。

笔者在参与编纂《中国铜镜图典(修订本)》时,曾对汉镜纹饰进行过梳理。究其兴盛的原因,一方面是由于汉镜纹饰继承了战国时期楚国纹饰的精髓,形成了西汉早期所谓的“楚风汉韵”;另一方面是因为汉代人将自身对宇宙万物的理解进行了艺术化表达,将现实与想象中的世界融合在了铜镜背面的纹饰之中,造就了其独特的面貌。

草叶纹、星云纹、连山纹、水波纹、云气纹等皆源于自然,但在铜镜之中,这些纹饰通过不同的变化与组合又被赋予了新的含义。如草叶纹常与花枝纹、麦穗纹组合,寓意五谷丰登、硕果累累;又常与蟠龙纹、博局纹结合而具有了“神草”之意味。《山海经》中有不少关于仙草的记述,汉代人将之引入镜中绘成芝草之形,或置于山巅,或置于云端,或握于羽人手中,并配以铭文如“徘徊名山采芝草,寿如金石为国宝”。即使是同一种纹饰,根据主题的不同也会呈现出迥异的面貌,或简约,或繁复,或硬朗,或柔和,极具设计感与装饰意味。

西汉中期,星云纹开始流行,且常在纹饰正中放置博山形镜钮,平视之仿若群山连绵。试看南阳文物保护研究院藏“博山钮星云纹龙纹镜”及“博山钮星云纹凤鸟纹镜”,工匠极富巧思地将四方星辰串联组成顾首盘桓状的龙凤星图。可以想见,夜晚的众山之巅群星璀璨,旋涡状的星云与灵兽状的星宿交相辉映,一片祥和,那是独属于汉代人的浪漫。

到了西汉晚期,博局纹与连山纹、水波纹、云气纹等纹饰的组合更是汉代人的神来之笔,风格气象蔚为大观。

博局纹,亦称“规矩纹”,因纹饰中包含的“L”纹、“V”纹与古代测绘时使用的规、矩之形相近,加之汉画像石中常有伏羲女娲手持规矩的图案,因此得名。西汉晚期,有些绘有这种纹饰的铜镜上会铸有“刻镂博局去不祥”类的铭文,学者们多认为这是对铜镜纹饰的具体描述,故而将其改称为“博局纹”。

根据考古资料,博局纹铜镜始于西汉早期,盛行于西汉晚期。如果将博局纹铜镜的镜钮想象成是一个可以不断向上提拉的点,那么随着镜钮的上升,整个铜镜的纹饰自内向外逐层升起便会形成一个立体的世界。在这个世界里,天圆地方,中间的最高点是北极星,连珠纹好似宇宙中的众星。钮座上常见的四瓣方花纹指示着东南西北,有时会在四瓣花间再加四瓣花,一起遥指八荒。方花纹外往往会环绕十二地支铭文,铭文之外等分为四区,在时间上象征春夏秋冬,在方位上亦代表东南西北。其间或放入青龙、白虎、朱雀、玄武及二十八星宿,恰好与十二地支的具体方位相对应。曲道间则常置八乳,犹如八个高大的天柱,将苍天支撑起来,八乳外又常环以内向连弧纹或小连珠纹,犹如柱础,使之更加稳固。有时在曲道间还会放入日月、羽人、仙草、麒麟等纹饰,为铜镜增添了更为丰富的审美内涵。

博局纹铜镜的外区,往往是在连山纹外装饰水波纹或云气纹,前者象征群山之外即大海的宏阔宇宙,后者代表群山之上云雾缭绕的胜境。有趣的是,在内外区纹饰交接之处,于天地之间起到连接作用的通常是一圈前后相继的铭文,似乎在昭示着源远流长的汉字所具有的力量。作为汉镜艺术之精髓,博局纹铜镜以其严谨、精巧的布局设计,造就出一种深邃、玄妙且极富韵律感的和谐之美,给观者带来独特的审美体验。

到了东汉早期,以神话人物为主题的浅浮雕画像镜逐渐流行。在人物之外的其他诸区,有时会绘有白虎、天马等瑞兽,或伴以车马出行、玉女盘舞等纹饰。这一时期的画像镜也会以历史人物为主题,引周公、孔子、夫差、勾践、伍子胥、范蠡、王昭君、西施等人入镜,以多样视角描摹客观世界,观照现实生活。

与画像镜同时期出现的,还有高浮雕龙虎纹镜。龙虎张口相对,雄健的身躯从镜钮下穿行交汇,寓意强盛之气发生关联而生出种种造化。如长沙博物馆藏“浮雕龙虎纹镜”,在设计布局上采用左龙右虎的图式,细节刻画可谓纤毫毕现,极富视觉张力。

东汉中期末段,在画像镜与龙虎纹镜逐渐式微之时,同样以人物、神兽为主题的半圆方枚镜及重列镜异军突起。这类铜镜在浮雕技法上尽得前镜之精髓,而在造型、构图上又极尽前镜所不能。各类人物皆以飒爽之姿跃然镜上,神兽造型惟妙惟肖、动态各异,多样的艺术面貌为人们带来极致的审美享受。

匠心不朽,镜鉴千秋。纵观两汉铜镜,无论是形还是意,都生动展现出我国传统文化的博大精深。汉镜纹饰造型之玄妙、结构之严谨、想象之雄奇、寓意之丰富,对当今的美术设计与艺术创作仍具有重要的借鉴意义。

(作者:鹏宇,系中国美术学院艺术哲学与文化创新研究院副教授)